“人人那个都说哎,沂蒙山好,沂蒙那个山上哎,好风光……”过去,这里的人们唱着《沂蒙山小调》上前线去打仗;今天,这里的人们唱着《沂蒙山小调》建设自己美丽的家园。7月12日上午,安徽师范大学赴孟良崮暑期社会实践团队一行八人沿着历史的足迹,踏上了“溯源·寻调”的采访之路。

溯源——溯民族文化之源

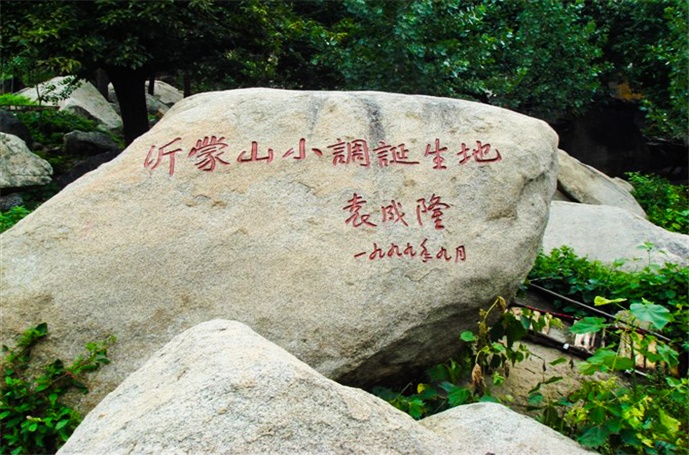

《沂蒙山小调》的诞生地——费县白石屋村是个风光优美的小山村,四面绿树浓荫,山石林立,村前小桥流水,山路弯弯,极为隐蔽和幽静。一曲宛转悠扬的沂蒙山小调,让沂蒙山上的革命精神、风吹草地见牛羊的优美旋律蜚声海内外。

志愿者们参观了《沂蒙山小调》诞生地的纪念碑、纪念亭,并了解到了其诞生的过程。1940年,日寇疯狂“扫荡”,为积极配合费东工委消灭反对势力黄沙会,年轻的抗大文工团团员李林和阮若珊在这里创作了旷世绝唱《反对黄沙会》,后在前两段歌词后面续写了两段歌词,重新记谱,定名为《沂蒙山小调》。

它不仅唱出了八百里的秀美沂蒙,还唱出了根据地人民的乐观情怀,这支凝聚着沂蒙人民对祖国、对家乡无限热爱的优美小调经过战火的洗礼,深深地印在了人们心里。战争年代,沂蒙人民抛头颅洒热血,造就了沂蒙红嫂、沂蒙六姐妹等无数惊天地泣鬼神的英雄人物,谱写了一曲曲可歌可泣的英雄赞歌。在新时期,这首曲子依然散发着璀璨的光芒。不论何时何地,只要人们一听到那悠扬动听的旋律,亲切感人的歌词,一种对曾在沂蒙山区抗战救国的先烈们的崇敬爱慕之情便会油然而生。

寻调——寻一脉相承之调

这片充满传奇色彩的土地上孕育了悠远而古老的历史文化,几十年来,沂蒙山人用歌声抒发着自己的情感,传递着不断注入新时代活力的曲调,一直延续到今天。

看到采访团到来,附近的村民十分激动,一位阿姨热情地拉着志愿者们的手,非要让大家“上家里坐坐”。刚踏进阿姨的家门,志愿者们就被眼前的景象吸引了:各种颜色的花布、大包小包的艾草叶和荆棵种子堆放在狭小的客厅,老式缝纫机上摆着已是成品的双头老虎枕。她叫宋士芳,今年59岁,是做双头老虎枕的传统手工艺人,也是沂蒙小调的传唱者。问起阿姨为什么喜欢唱《沂蒙山小调》,“我们家世世代代都住在这个庄,我和我的老邻居自学自唱,我就觉得这歌太好了,我太喜欢了!这都唱了几十年了。”她的回答简单朴素,眼神里却丝毫遮掩不住对这首歌的热爱。在老百姓心目中,这首歌是一种文化、是一种精神、是一种信念与信仰。它不会因为时间的流逝、时代的改变而销声敛迹,而是在发展中不断创新,不断焕发出新的生机。

“她爷爷因为事故去了以后呀,我就一个人撑起这个家,我卖过豆角、板栗,后来就自己做点儿小手工,老虎枕头呀,小帽子啊……”阿姨搂着怀中的小孙女笑道:“她也爱唱这个《沂蒙山小调》,我唱的时候她就在旁边听,这跟着我后面就学会了。把这首歌传给下一代,就是把沂蒙爱党拥军的传统传给下一代。”当志愿者们提议让阿姨教我们唱的时候,她丝毫没有犹豫,挽起旁边老邻居的胳膊,兴致高昂地一句一句的教了起来:“青山那个绿水哎,多好看……风吹那个草低哎,见牛羊……”悠扬又高亢的曲子,唱出了老区人民对家乡的热爱、对先烈的感念,唱出了老区人民与共产党、与抗日战争千丝万缕的联系、更唱出了老区人民对新生活的热爱和憧憬。临别时,阿姨硬要塞给我们四个双头老虎枕留作纪念。走远了,回头望去,阿姨还站在村头不停地向我们挥手道别。

“……高粱那个红来哎,稻花香;沂蒙那个谷子哎,堆满仓。人人那个都说哎,沂蒙山好;沂蒙那个山上哎,好风光……”这亲切的歌声久久地回荡在山里、在田间、在我们心中。(文学院 文/平韵冉 图/韩军)