“感悟宿儒师大情,传承松兹教育梦”,这句温暖的口号本该在七月盛夏之时,伴随着一串串爽朗的笑声,回荡在安庆市宿松县三德村的光荣辅导小学。但同样的时间,同样的一群人,因为一场大雨,一张张年轻的脸庞只能在距离宿松300公里以外的芜湖守望着,但也同时为他们祝福着,努力着。

不忘初心——青春相伴彰显青年风采

宿松县是一个集革命老区、大别山片区、国家级贫困县于一体的县,留守儿童众多,“希望有人陪伴”、“想看看大山外面的世界”是那里的孩子们最质朴也最强烈的梦想。文学院2014级汉语国际教育专业同学沈时在得知这一情况后,毅然决定带队去宿松三德村光荣辅导小学支教。从4月初到7月初,搜集资料、策划活动、实地听课、模拟上课,每一个日夜,18名志愿者们为一个共同的信念聚集起来——感悟宿儒师大情,传承松兹教育梦。为了给孩子们募集一些书籍,一群瘦弱的小姑娘在烈日炎炎下跑遍芜湖的大街小巷;为了上好一堂课,即使接近考试周,志愿者们还是一遍遍地与找专业课老师深入探讨,周日早上六点半起来做一个多小时的公交车去国学大讲堂、鸠江区文化馆等专业机构听课;而看似寻常的一个游戏环节,他们仍然会一遍遍激烈地讨论,只为一起将活动做得有心意更有新意。

然而防汛的警报,抗洪的号角,一次又一次吹响。从6月开始,宿松遭受持续强降雨,全县大面积受灾。7月2日,位于大别山区的安徽宿松县降雨量位居全国第一,汛情严峻……“老师,我们真的不能去三德村支教吗?”团队成员多次与师大驻三德村扶贫青年教师李进沟通交流,最终出于对安全与灾区实际情况的考虑,团队暂缓前往宿松进行关爱服务的实践计划,并且及时调整方案创新形式为宿松奉献自己的青春正能量,“洪水阻断了我们去宿松的路,但剪不断我们对宿松的情”队员方铭如是说。

化笔为犁——砥砺前行演绎青年活力

虽然不能抵达宿松,但在同样受灾严重的芜湖,志愿者们积极开展“情系宿松”系列活动,发动师大老师和同学以手写寄语、定格祝福的形式为宿松送去关爱与祝福。文学院副院长王昊表示“水灾虽可怕,精神不能跨。宿松人民加油,师大文院人力挺您!”文学院教授、团队指导老师、汉语国际教育专业负责人崔达送期许“爱心永在,期待来年。”汉语国际教育教研室主任潘晓军老师送上祝福“希望永存,未来更好。”团队指导老师、辅导员何涛祝愿“雨过天晴,一切安好。”文学院辅导员赵静老师坚定地写下“宿松,加油!”

立足师大,通过电话、邮件方式采编来自宿松的师大校友故事,在防汛救灾里默默付出的“最美抗洪战士”,无悔奉献展现文人的风骨;扎根三尺讲台的“大胡子”老师吴忌,用一支笔杆子记录四载春秋;走出大山又回到大山的大学生村官,心怀中文人兼济天下的情怀……他们的年龄不同,职业也许有差异,但是在他们的身上都有一个共同点——情系师大,爱撒宿松。志愿者们以文载道,延续师大与宿松的美好情缘。

搭建桥梁——感知社会传递青年温度

滴水成河汇爱心,积沙成塔凝群力。团队开通官方微博,并以“感悟宿儒师大情,传承松兹教育梦”为话题发起讨论,该话题的阅读量在三天内突破了20000次,其中,以“为宿松加油,手写祝福”为主题的原创微博更是受到魅力宿松、安庆宿松公安在线等多家官方微博账号转发,网友们纷纷赞赏此举“温暖人心”“爱心满满”。

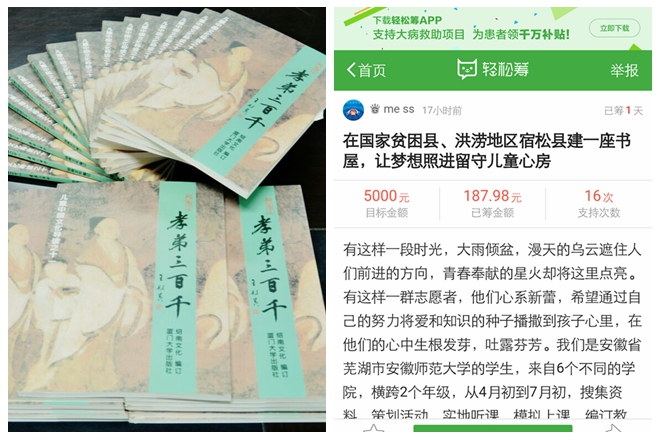

此外,团队成员们依靠众筹网等平台上募集善款,点滴善款凝聚了网友们的爱心与祝福。芜湖大讲堂、鸠江区文化馆等公益组织也纷纷捐赠大量《孝弟三百千》《弟子规》等书籍,为灾区孩子送去精神食粮。结合专业优势有序开展教材编写工作,93页原创教材里,内容包含诗歌概论、《论语》讲解等多个方面,近日将全部送给光荣辅导小学。为进一步增强灾情严重地区群众的安全意识,团队成员连夜编写并印发了《防汛安全手册》,以实际行动助力宿松防汛。

路途虽远,情谊长存。团队将会视宿松县八月下旬的天气与灾后重建情况决定是否继续进行支教活动,而在此之前一直会开展“情系宿松”系列活动,暖心祝福与助力行动齐上阵,让温暖的“向阳花”在宿松的大地上绽放如初。“感悟宿儒师大情,传承松兹教育梦”,我们一直在路上。(文学院 马小苏 沈时 何涛)

队员积极筹备

采编宿松特级教师吴忌

募集资金、书籍