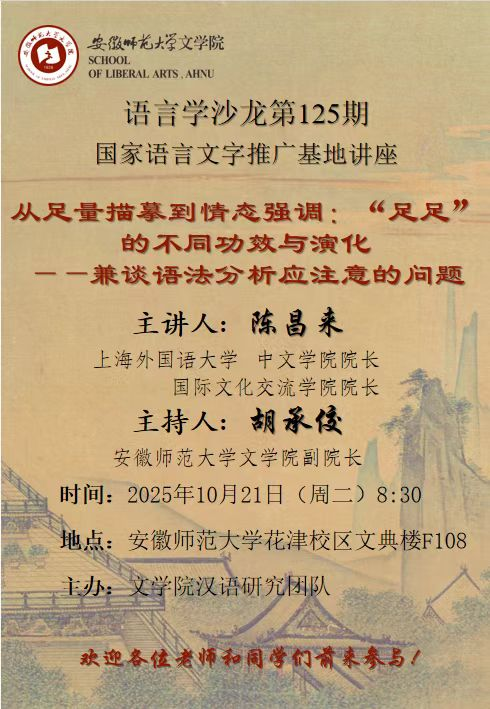

2025年10月21日上午,上海师范大学对外汉语学院二级教授,上海外国语大学特聘教授、中文学院/国际文化交流学院院长陈昌来教授莅临我校,作了题为《从足量描摹到情态强调:“足足”的不同功效及其演化历程、机制与动因——兼谈语法研究应注意的问题》学术报告。报告由胡承佼副院长主持,汉语教研室、汉语国际教育教研室以及国际教育学院部分老师、语言学相关专业博硕士研究生现场参与,共同开启一场聚焦汉语细微语义的学术探索之旅。

报告中,陈昌来教授对日常用词“足足”的语义功能与语法属性进行了系统性拆解,分为描摹具象事物与抽象事物的状态形容词“足足1”、表“达量/超量”的修饰作用的范围副词“足足2”、表达命题评价的评注性副词“足足3”,并详细区分了下位类型,如“足足1a”(达到“足量标准”)、“足足1b”(达到“充足”程度)、“足足2a”(突显“足额”)、“足足2b”(突显“量多”)、“足足3a”(突显“程度最大化”)、“足足3b”(突显“毋庸置疑性”)。“足足”的语义演变呈现双线路径:从宋代始,由具象/抽象描摹分别向“足额修饰→程度评价”和“主观超量→情态确认”发展。该演变过程由重叠方式转变、参照点关系的变化及语言主观化共同驱动,体现了汉语词汇从客观表述向主观评价演进的重要规律。

整场报告兼具学术深度与通俗表达:既有对语法机制的精准剖析,也有对生活用例的生动解读,让在场师生既把握了“足足”的语义密码,更领会了语言学研究“以小见大”的思维方法。互动环节中在座师生就“足足”的语义划分、演变过程、动因机制等问题与陈昌来教授进行了热情互动。陈教授逐一耐心回应,并引导师生深入思考汉语语法的细微之处,现场学术氛围十分热烈。

此次报告不仅完善了学界对“足足”主观化演变的研究,更为汉语副词系统研究与辞书编撰提供了重要参考。通过与顶尖学者的近距离交流,进一步拓宽了我院师生的语言学研究视野,为后续的学习与科研积累了宝贵经验。(王全华)